0 前 言

作業成本法又稱為作業成本計算法或作業量基準成本計算方法(Activity-Based Costing,ABC),是以作業(activity)為核心,確認和計量耗用企業資源的所有作業,將耗用的資源成本準確地計入作業,然后選擇成本動因,將所有作業成本分配給成本計算對象(產品或服務)的一種成本計算方法。隨著生產技術水平的進步、產品復雜程度的提高以及間接費用在成本費用總所占的比例日益增加,傳統的成本會計方法已經不能提供準確有效的成本信息,而作業成本法則可以很好的解決以上問題,并為管理者提供可靠的決策信息,由于作業成本法的優勢,其理論上的設計和企業中的實施已成為學術界和企業界所關注的焦點問題之一。

1 國內外研究現狀

ABC起源于美國會計學家Kohler教授1941年在《會計論壇》雜志發表的論文,論文首次對作業、作業賬戶設置等問題進行了討論,提出“每項作業都設置一個賬戶”。Kohler的作業會計思想第一次把作業的觀念引入會計和管理之中,被認為是ABC的萌芽。

G.T.Staubus是第二位研究作業成本法的學者,分別在1954年的《收益的會計概念》、1971年的《作業成本計算和投入產出會計》和1988年的《服務與決策的作業成本計算— 決策有用框架中的成本會計》等著作中提出了一系列的作業成本觀念。他認為會計是一個信息系統,而作業會計是一個與決策有用性目標相聯系的會計。并對“作業”、“成本”、“作業成本計算”等概念作了全面闡述。

20世紀末,由于計算機為主導的生產自動化、智能化程度日益提高,直接人工費用普遍減少,間接成本相對增加,明顯突破了制造成本法中“直接成本比例較大”的假定。制造成本法中按照人工工時、工作量等分配間接成本的方法,嚴重扭曲了成本,作業成本計算成為會計界熱點研究的問題。這期間對作業成本法做出最大貢獻的當推美國哈佛大學學者RobertS.Kaplan和Robin Cooper。從1988年起,Cooper在《成本管理》雜志上連續發表了4篇討論ABC興起的文章,并與Kaplan合作在《哈佛商業評論》上發表了《計量成本的正確性:制定正確的決策》論文。這幾篇著名的論文,對ABC的現實意義、運作程序、成本動因選擇、成本庫的建立等重要問題進行了全面深入的分析,奠定了ABC研究的基石。

自Kaplan之后,英、美等國會計雜志發表了數百篇有關研究ABC的文章,出版了許多關于ABC的著作。ABC已經成為人們廣泛接受的概念和術語,其理論也日臻完善。成本管理大師Gary Cokins在其著作《作業成本管理》一書中詳細的介紹了ABC如何消除間接成本分配的扭曲,并認為ABC是一種讓成本可視化的有效方法,同時指出,對于會計人員來說,ABC實施中的大量數據信息將成為巨大挑戰。

此外,美國的John B MacAurthur(2003)等學者還對成本動因的選取進行了深入研究,認為成本動因的選擇非常重要,其選取首先要考慮作業能否很好的體現成本實體或者作業的成本(直接成本、間接成本)消耗。另外,成本管理中的模型的命名,比如,作業動因、非增值作業等,對組織的行為有很大的影響,一個正確恰當的名稱可以指引并促進員工積極的探索和發現生產中的問題。

Franz(2004)等學者提到了國家和民族文化對成本動因選取的影響。他們通過對比德國和美國企業在實施作業成本法時成本動因的選取,有趣的發現德國企業更傾向去選擇詳細精確的動因,而美國企業則更多的選取不是很精確具體的動因。

許多學者、咨詢師和管理軟件提供商把區分增值作業和非增值作業表述的過于簡單,僅把所有的作業分為兩類:增值作業和非增值作業,認為停止進行非增值作業就可以滿足客戶需求的同時降低成本。

但是,也有一些學者反對這種過于簡單的說法,認為區分增值作業、非增值作業是一項復雜的工作,需要管理者、員工和顧客的共同參與。William M Baker(2002)把現實中的作業分為四種:增值作業、非增值作業、條件作業(conditionalac tivity)和零基作業(zero base activity),認為條件作業是否增值取決于該作業對象在過去的作用以及該作業的目的,只有當作業中的所有非增值過程全部被排除,才能被稱之為增值作業。而零基作業是指那些基于零預算管理,并協助識別和消除非增值作業的作業,常見的有:會計,管理,廣告等。William認為消除非增值作業成本的關鍵是:(1)合理化運作;(2)識別并消除那些文獻著作中列舉的非增值作業;(3)與顧客交流,把那些可能增值但又未在著作中列舉到的作業與顧客進行討論,讓顧客判定其中的增值作業和非增值作業。

另外,已經有研究提出將作業成本法與約束理論(TOC)相結合,作業成本法與平衡記分卡(Balancing Card)相結合,相輔相成,揚長避短,形成一種更加完善的科學管理方法。

Kee和Schmidt(2000)等學者認為ABC和TOC都很好的克服了傳統會計方法的不足,能夠提供更有價值的產品結構決策信息,而且TOC更適用于短期的決策,而ABC較適用于長期的決策。他們提出了一種通用的決策模型,包括基于ABC的數學模型和基于TOC的數學模型,當產品結構以生產消耗的資源作為衡量標準時,ABC優于TOC;而當以生產中的管理費用和勞動力成本作為衡量標準時,TOC所帶來的利潤大于或者等于ABC所帶來的利潤。

Adam和Fred(2003)等學者在調研了87家美國制造型企業后發現,平衡記分卡中的四個指標與第五個指標ABC結合以后可以顯著提高組織的性能。另外,Newing(1995)認為作業成本法應該視為平衡記分卡的一個重要部分,ABC可以把企業內部和外部的成本進行量化和可視化,進而更好的協助平衡記分卡的四個指標進行企業的規劃、評估和決策。

今井正明等日本學者通常把“成本”視為“癥狀”,而不是原因或者結果,并以“癥狀”為線索去發現問題并解決問題。日本企業中經典管理理念,比如標準化、5S管理、消除各種Muda(浪費)以及JIT等思想都是作業成本法思想應用于企業現場改善的很好體現。

與此同時,由于不少企業實施ABC過程中困難重重,許多企業雖然已經實施作業成本法,但是并沒有帶來企業的利潤提升,所以有一些西方學者對作業成本法提出了質疑,認為ABC主要有以下一些缺點:

(1)“作業”只是一個通用的概念,而在實際工廠中一個所謂的“作業”往往代表了一類組的子作業,這些子作業的成本信息很難獲得。

(2)ABC系統容易被設計的過于復雜,而非常具體的作業信息的收集和處理非常繁瑣和昂貴。

(3)ABC系統中的作業之間缺乏聯系,所以并不適合實際運用。

國內的許多學者也對這一課題進行了數年的研究,但由于工廠數據可靠性較差,研究經費和人力不足,工作量大等原因,進展緩慢,主要集中在對已有的ABC概念和理論的學習和研究上。

從以上分析可以看出:國際上,特別是美國在這方面的研究已經比較深入,主要研究范圍包括ABC的概念體系及其評價、作業動因的選擇、作業的價值分析、ABC的優缺點、作業成本計算程序及方法應用研究等。部分研究結論已經深人到企業內部的實施過程中,而且發展成為相應的實施框架系統。日本的企業對作業成本法思想的運用已經相當廣泛,現場改善理論充斥著ABC的理念。國內對作業成本法的研究還屬于初級階段,不少學者也在努力嘗試將ABC與國內企業的現狀結合起來。

綜觀國內外的研究現狀,作業成本法方面的研究將呈以下發展趨勢:

作業成本法及其應用仍是一個比較新的研究領域,已有的研究雖然取得了一定的成果,但尚不成熟,有待更為深入和系統的研究。

(1)需要建立一個可供企業管理人員參考的成本動因選擇參考標準。

(2)需要深入研究ABC中不同作業之間的聯系。

(3)需要繼續深入研究ABC與其他先進制造技術和管理方法的綜合運用等。

2 制造業企業中的應用

由作業成本法的發展歷史可知,作業成本法的出現正是為了適應制造業發展需要,克服了傳統成本分析方法中的固有缺陷,使提供的成本信息更具有客觀性和真實性。而且作業成本法也逐步被擴展應用到非制造領域,如設計、工程、研發和市場等領域。

2.1 制造業企業的應用現狀

目前,制造企業已經逐步開始應用作業成本法,但并不廣泛。Armitage和Nicholson等學者比較了加拿大企業和其他國家企業后發現,實施ABC的企業比例較小:加拿大1992年為14%;英國1990年為6%;美國1991年為11%,1993年顯著增加到36%,同樣,1993年Teoh和Schoch也發現ABC的使用率較低,澳大利亞為17%、馬來西亞為13%a 1995年Inners和Mitchell的調查顯示英國公司有20%采用ABC,Kiani和Sangeladji(2003)對財富500強中的美國大型工業企業進行了調查和研究,發現大約51%的企業已經實施作業成本法。Chenhall(2004)總結了許多學者對作業成本法應用狀況的研究發現,現在的美國大型制造業企業中大約有50%已經把作業成本法作為其成本管理方法。而在我國,由于作業成本法受到自身局限性,以及技術、法律、管理及人員等環境因素的制約,盡管有一些企業局部采用作業成本法,而整體基本上沒有什么實際的應用。但是,隨著我國經濟發展的需要,制造業企業將不斷改進和完善自身的技術和管理體制,越來越多的中國企業將會認識到作業成本法的重要性。

成功實施ABC的企業普遍認為:ABC具有提高整體利潤率、減少制造費用、開發出更多的高利潤產品等等成果。但是同時也提出了ABC實施中的障礙:最高管理層的支持不夠、員工不愿意積極進行和適應改變、過程設計過于復雜、系統實施費用過于昂貴等問題。

所以,在實施作業成本法時,不僅要看到其帶來的好處,更應該認識到其實施過程中可能出現的困難和障礙,結合企業自身特點,盡量減少、避免和預防障礙環節的出現,這樣將有助于作業成本法的成功實施。

2.2 作業成本法的應用條件

綜上所述,作業成本法的應用有著深刻的現實意義,但是其應用也是具備相應的條件的。

(1)科學的生產組織和嚴格的管理制度。ABC關注產品產生過程中的每一個環節,成本計算過程復雜,需要精確而高效的成本統計、計算和管理系統。

(2)信息準確性。企業管理層需要加強對作業中心的控制,努力提高各個作業中心責任人的素質,保證責任人提供的信息真實準確。

(3)擁有了解ABC的會計師隊伍,或者聘請ABC專家小組,雖然這容易導致ABC本身成本過大,但是卻很有必要。

(4)直接成本較大的制造業企業,沒有必要使用作業成本法。對于那些間接費用較高,生產制造過程復雜,產品結構復雜,生產工藝復雜多變,作業類別多的企業,應用作業成本法才比較有意義。

同時,研究者們也提醒企業的管理、財務和工程人員,任何一種先進的管理方法的使用,都必須結合企業自身的生產經營情況,制定出符合自身特定要求的實施方案,方能取得好的效果。

2.3 在制造業企業中的實施框架

ABC的基本原理是:產出消耗作業,作業消耗資源。此基本原理是ABC實施框架的基本出發點。許多學者和企業研究人員只是結合ABC的原理和概念體系在企業中實施ABC,但是并沒有給出一個較為完整的實施框架。

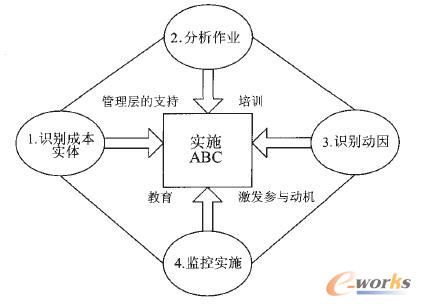

Gunasekaran(1998)在總結了以上學者研究的基礎上,提出了一個在制造業企業實施作業成本法的實施框架,此實施框架也是目前理論研究和企業應用所普遍采用的實施框架。Gunasekaran指出在實施作業成本法時要考慮系統的精度、系統的歷史和未來成本信息、系統的初始設計,以及如何讓新系統與舊系統很好的結合。他強調了研究已有系統的重要性,進而發現在數據收集、文檔記錄、IT技術和培訓等方面需要做改變的地方。該實施框架的主要元素如圖1所示,總體步驟如下:

(1)識別成本實體(costob jects)。

(2)分析作業,明確作業中心。

(3)選擇成本動因,計算分配率。

(4)計算最終該成本實體的成本。

圖1 作業成本法在制造業企業中的實施框架

在以上作業和實體成本的分析計算基礎之上,企業管理人員應該運用價值鏈觀點去考察生產過程的整個“鏈”,減少非增值作業,優化增值作業,提高整條“鏈”的工作效率,降低成本,結合企業的戰略目標,持續改進企業的整體運作。

另外,Gunasekaran(1999),Anderson and Young(1999)等許多學者一致認為管理層的支持、目標的清晰性、足夠的資源、非財務人員的參與、對員工進行ABC的教育和培訓,以及有效的員工激勵機制是成功實施作業成本法的必要因素。Chenhall(2004)還提出ABC(M)的難點在于實施而不是系統的設計的觀點。包括Chenhall,Anderson,Young在內的許多西方學者通過大量研究和考察發現行為因素是決定ABC實施成功與否的一個關鍵要素。所以,成功實施作業成本法不僅需要規范的系統設計和實施步驟,更需要全體管理者和員工的共同努力和積極投入。

總之,ABC的應用,特別是在制造業中的應用已經逐步開展和深入,對ABC實施的研究主要集中在實施ABC的條件、實施框架和步驟、實施中的困難和障礙以及行為因素對實施作業成本法的影響等方面。

但是,這些研究和實踐仍然不夠全面、不夠系統。在ABC實施前的準備、ABC實施過程中的具體指導方針和操作參考、ABC實施過程中問題和障礙的解決方法以及ABC實施之后的考核和評估等方面仍需要進一步研究。

4 結 論

相對于傳統的成本會計方法而言,由于作業成本法具有能夠提供準確有效的成本信息并為管理者提供可靠的決策信息的優勢,其理論上的設計和企業中的實施已成為學術界和企業界所關注的焦點問題之一。本文對作業成本法的概念、發展歷史、實施框架以及應用現狀進行了總結和歸納,并對制造業企業如何成功實施作業成本法進行了一定的探討,旨在幫助企業更加深入的認識作業成本法和有效的實施作業成本法。并建議企業的管理者不僅要深入學習作業成本法的內涵,更要了解企業自身狀況,結合企業切實選擇并適度應用作業成本法。

核心關注:拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理,全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域,是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://m.hanmeixuan.com/

本文標題:作業成本法及其在制造業企業中的應用探討