ĪĪĪĪGartner╣½╦ŠŅA(y©┤)£y(c©©)Ęų╬÷Ż║“ĄĮ2015─ĻŻ¼╔╠śI(y©©)ųŪ─▄┐é¾wŅA(y©┤)╦ŃĄ─60%īóų▓ĮĄž▒╗śI(y©©)äš(w©┤)▓┐ķT(m©”n)š╝ė├;Ų¾śI(y©©)┬²┬²ĄžĢ■(hu©¼)├ōļxė╔IT▓┐ķT(m©”n)Įy(t©»ng)ę╗ęÄ(gu©®)äØĪóå╬¬Ü(d©▓)śŗ(g©░u)Į©Ą─¬Ü(d©▓)┴ó╔╠śI(y©©)øQ▓▀Ęų╬÷æ¬(y©®ng)ė├¾wŽĄŻ¼═©▀^(gu©░)ī”(du©¼)Ė„▓┐ķT(m©”n)Ą─ąĶŪ¾▀M(j©¼n)ąąĮ╗▓µĘų╬÷Ż¼īóęįŪ░öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)╣┬Źu┤µį┌Ą─Ęų╬÷šŽĄKų▓ĮĄžĖ─╔Ų╗“Ž¹│²ĪŻ”

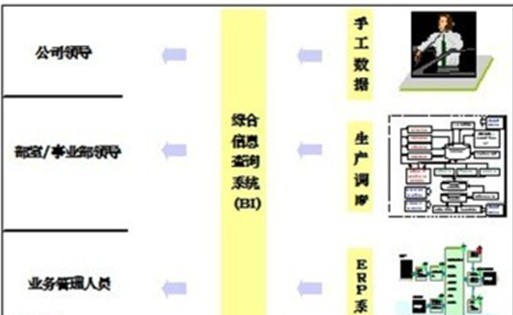

ĪĪĪĪ«ö(d©Īng)Ū░║Ļė^Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)▓╗Š░ÜŌĄ─┤¾Łh(hu©ón)Š│Ž┬Ż¼ī”(du©¼)Ų¾śI(y©©)üĒ(l©ói)šf(shu©Ł)ĄĮĄū╩▓├┤▓┼╩Ū╔╠śI(y©©)ųŪ─▄?═Č╚ļ┤¾┴┐│╔▒ŠĄ─╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ĄĮĄū─▄ē“ĮoŲ¾śI(y©©)ĦüĒ(l©ói)╩▓├┤śėĄ─ą¦ęµ?ėąīŻ╝ęī”(du©¼)╔╠śI(y©©)ųŪ─▄Ą─Č©┴x╩ŪŻ║“Å─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ĄĮą┼ŽóŻ¼Å─ą┼ŽóĄĮų¬ūR(sh©¬)Ż¼Å─ų¬ūR(sh©¬)ĄĮ?j©®ng)Q▓▀Ż¼ė╔øQ▓▀ĄĮąąäė(d©░ng)Ż¼ą╬│╔ę╗éĆ(g©©)ķ]Łh(hu©ón)Ż¼▀@śė▓┼╩Ūę╗éĆ(g©©)═Ļš¹Ą─╔╠śI(y©©)ųŪ─▄”;“ļSų°ą┼Žó╗»▀\(y©┤n)ė├Ą─═ŲÅV║═╔Ņ╚ļŻ¼║Ż┴┐Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)├┐╠ņČ╝į┌Ęe└█Ż¼ī”(du©¼)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ėąą¦Ąž═┌Š“ĪóĘų╬÷╝░ŅA(y©┤)£y(c©©)Å─Č°░l(f©Ī)Š“╔╠śI(y©©)ār(ji©ż)ųĄĄ─╔╠śI(y©©)ųŪ─▄═Č┘YŻ¼│╔×ķ▒ŖČÓŲ¾śI(y©©)į┌Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╬ŻÖC(j©®)Ģr(sh©¬)Ų┌ĮĶęį┐s£p│╔▒ŠĄ─ėąą¦═ŠÅĮ”ĪŻ

ĪĪĪĪ¤o(w©▓)ę╔Ż¼╔╠śI(y©©)ųŪ─▄“┘FūÕ”╔ĒĘ▌ęčĮø(j©®ng)▓╗į┘▀m║ŽĮM┐Śā╚(n©©i)▓┐╔ŽŽ┬īė╝ē(j©¬)┐vŽ“öU(ku©░)š╣╔╠śI(y©©)ųŪ─▄Ą─æ¬(y©®ng)ė├ąĶ꬯¼┤¾▒Ŗ╗»ĪóŲš╝░╗»Ą─“╚½├±╔╠śI(y©©)ųŪ─▄”š²│╔×ķ░l(f©Ī)š╣┌ģä▌(sh©¼)Ż¼╔╠śI(y©©)ųŪ─▄Ą─æ¬(y©®ng)ė├š²į┌Å─ĮŪ┬õ▐k╣½╩ę░ߥĮųąą─ąĪĖ¶ķgŻ¼śI(y©©)äš(w©┤)åT╣żš²įĮüĒ(l©ói)įĮČÓĄžģó┼cøQ▓▀ĪŻ

ĪĪĪĪA╣½╦Šū„×ķę╗╝ęĄõą═Ą─╔·«a(ch©Żn)ųŲįņą═Ų¾śI(y©©)Ż¼ą┼Žó╗»Į©įO(sh©©)ę╗Ž“▓╗Ė╩┬õ║¾Ż¼į┌╣½╦Šā╚(n©©i)▓┐Ż¼śŗ(g©░u)Į©┴╦ęįERPū„×ķŲõ╔·«a(ch©Żn)Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)╣▄└ĒĄ─ų„ę¬╣żū„ŲĮ┼_(t©ói)Ż¼═©▀^(gu©░)žö(c©ói)äš(w©┤)(FI/CO)Īó╬’┘Y(MRO)ĪóõN╩█ĘųõN(SD)ĪóÄņ(k©┤)┤µ╣▄└Ē(MM)ĪóįO(sh©©)éõŠSūo(h©┤)(PM)ĪóĒŚ(xi©żng)─┐╣▄└ĒĄ╚─ŻēK╝»│╔Ą─ą┼Žó╗»╣▄└ĒŲĮ┼_(t©ói)Ż¼Ų¾śI(y©©)╝»łF(tu©ón)╗»╣▄└ĒĄ─ą¦ęµų▓Į’@¼F(xi©żn)ĪŻ

ĪĪĪĪ╚╗Č°Ż¼ļSų°ERPŽĄĮy(t©»ng)Ą─╩╣ė├Ż¼Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐ą┼Žóųąą─╚╦åT░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)įĮüĒ(l©ói)įĮČÓŻ¼Č°║▄ČÓŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)ąĶꬥ─ł¾(b©żo)▒Ē▀Ć╩ŪąĶę¬į┌ŽĄĮy(t©»ng)═Ō▀M(j©¼n)ąąŠÄųŲĪŻĮø(j©®ng)▀^(gu©░)Ęų╬÷Ż¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ERPŽĄĮy(t©»ng)ų„ę¬╩Ūī”(du©¼)╚š│Ż▀\(y©┤n)ĀI(y©¬ng)╗∙ĄA(ch©│)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ą─╣▄└ĒŻ¼Č°ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)╚š│Ż╩╣ė├Ą─Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷ł¾(b©żo)▒ĒŻ¼╩Ūį┌╚š│Ż▀\(y©┤n)ĀI(y©¬ng)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ą─╗∙ĄA(ch©│)╔Ž▀M(j©¼n)ąąš¹║ŽĪóĘų╬÷Īóī”(du©¼)▒╚╝ė╣żČ°│╔Ż¼▀^(gu©░)╚źé„Įy(t©»ng)Ą─ļŖūė▒ĒĖ±╩Įł¾(b©żo)▒Ēį┌ųŲū„▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼ļSų°øQ▓▀š▀ąĶŪ¾Ą─ūā╗»Ż¼ł¾(b©żo)▒ĒĄ─öĄ(sh©┤)┴┐įĮüĒ(l©ói)įĮČÓŻ¼╣½╩ĮįĮüĒ(l©ói)įĮÅ═(f©┤)ļsĪŻ▀@śėĄ─ł¾(b©żo)▒ĒŻ¼╚▌ęū│÷Õe(cu©░)▓╗šf(shu©Ł)Ż¼Č°ŪęŻ¼▀@ą®Å═(f©┤)ļsĄ─ł¾(b©żo)▒Ēę▓įĮüĒ(l©ói)įĮę└┘ćė┌ł¾(b©żo)▒ĒųŲū„╚╦åTĪŻČ°ūŅę¬├³Ą─╩ŪŻ¼«ö(d©Īng)øQ▓▀š▀Å─▀@éĆ(g©©)ł¾(b©żo)▒Ēųą░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ą─å¢(w©©n)Ņ}Ģr(sh©¬)Ż¼▀Ć▒žĒÜÅ─┴Ē═ŌĄ─ł¾(b©żo)▒Ēųąšę│÷įŁę“ĪŻę“?y©żn)ķį┌ī?sh©¬)äš(w©┤)ųą╚ĪĄ├▀@ą®ą┼ŽóĄ─└¦ļy▌^┤¾Ż¼ūīįSČÓøQ▓▀š▀ūŅĮKų╣▓Įė┌ĮY(ji©”)╣¹Ż¼ūŅĮK▀Ć╩Ūæ{ų°Įø(j©®ng)“×(y©żn)üĒ(l©ói)øQ▓▀ĪŻį┌▀@ĘN╣▄└Ē┼cITĻP(gu©Īn)┬ō(li©ón)▓╗Šo├▄Ą─ŪķørŽ┬Ż¼▒ž╚╗Ģ■(hu©¼)įņ│╔Ų¾śI(y©©)Ą─Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷║═øQ▓▀╚▒Ę”ŪÕ╬·Ą─ųĖī¦(d©Żo)Ż¼Å─Č°ų▒Įėī¦(d©Żo)ų┬┤╦ŅÉą┼Žó╗»Ą─Ž╚╠ņ▓╗ūŃĪŻ

ĪĪĪĪ└¹ė├╔╠śI(y©©)ųŪ─▄╝╝ąg(sh©┤)ųąĄ─ČÓŠSĘų╬÷╝╝ąg(sh©┤)ū÷│÷Ą─ČÓŠSĘų╬÷╩Įł¾(b©żo)▒ĒŻ¼īó─▄ē“ĮŌøQŅÉ╦Ųå¢(w©©n)Ņ}Ż¼į┌ČÓŠSĘų╬÷▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼āHāHę╗éĆ(g©©)─Żą═╝┤┐╔═Ļ│╔Ż¼▓óŪę╦³Ę¹║Ž╚╦Ą─øQ▓▀╦╝ŠS┴Ģ(x©¬)æT——Žļę¬╩▓├┤Ż¼Š═─▄Ą├ĄĮ╩▓├┤ĪŻ▀@śėŻ¼øQ▓▀š▀▓╗Ą½ų¬Ą└░l(f©Ī)╔·┴╦╩▓├┤(Know what)Ż¼▀Ć┐╔ęįų¬Ą└×ķ╩▓├┤Ģ■(hu©¼)░l(f©Ī)╔·(Know why)ĪŻ

ĪĪĪĪŽ┬├µŻ¼╬ęéāÅ─Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐õN╩█Īó▓╔┘Å(g©░u)║═┘YĮĄ─ĮŪČ╚üĒ(l©ói)┐┤┐┤Įø(j©®ng)│Ż┼÷ĄĮĄ───ą®Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)øQ▓▀å¢(w©©n)Ņ}Ż¼┐╔ęį└¹ė├╔╠śI(y©©)ųŪ─▄üĒ(l©ói)▌p╦╔īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)?

ĪĪĪĪ1.õN╩█Ęų╬÷

ĪĪĪĪõN╩█└¹ØÖ(r©┤n)ū▀ä▌(sh©¼)╩Ūį§śėĄ─?

ĪĪĪĪ▓┐ķT(m©”n)Īó«a(ch©Żn)ŲĘĪóģ^(q©▒)ė“Īó┐═æ¶ĪóśI(y©©)äš(w©┤)åTšl(shu©¬)Ą─└¹ØÖ(r©┤n)žĢ½I(xi©żn)ūŅ┤¾?

ĪĪĪĪ×ķ╩▓├┤│÷¼F(xi©żn)õN╩█└¹ØÖ(r©┤n)Ą─ūā╗»?

ĪĪĪĪ╚ń║╬šęĄĮūŅ╝čĄ─«a(ch©Żn)ŲĘĪóģ^(q©▒)ė“ĮM║Ž?

ĪĪĪĪæ¬(y©®ng)╩š┘~┐ŅĄ─Ūķør╚ń║╬?

ĪĪĪĪ2.▓╔┘Å(g©░u)Ęų╬÷

ĪĪĪĪ▓╔┘Å(g©░u)Ą─ų„ę¬╬’┴Ž╩Ū──ą®?╦³éāĄ─ār(ji©ż)Ė±▓©äė(d©░ng)Ūķør╚ń║╬?

ĪĪĪĪ──ą®╬’┴ŽĄ─▓╔┘Å(g©░u)ār(ji©ż)Ė±│ų└m(x©┤)╔Ž╔²?

ĪĪĪĪ──ą®╬’┴ŽĄ─▓╔┘Å(g©░u)ār(ji©ż)Ė±▓©äė(d©░ng)ūŅ┤¾?

ĪĪĪĪ▀@ą®╬’┴Ž╦∙š╝Ą─▓╔┘Å(g©░u)▒╚ųžėąČÓ┤¾?

ĪĪĪĪ3.┘YĮĘų╬÷

ĪĪĪĪėąČÓ╔┘žøÄ┼┘YĮ?

ĪĪĪĪėąČÓ╔┘æ¬(y©®ng)╩š┘~┐Ņ?

ĪĪĪĪėąČÓ╔┘Äņ(k©┤)┤µ┘YĮš╝ė├?

ĪĪĪĪėąČÓ╔┘æ¬(y©®ng)ĖČ┘~┐Ņ?

ĪĪĪĪ╬┤üĒ(l©ói)Ą─┘YĮŪķør?

ĪĪĪĪ╚ź─ĻĪóŪ░─Ļ═¼Ų┌Ą─┘YĮŪķør╩Ūį§śė?ī”(du©¼)▒╚Ęų╬÷?

ĪĪĪĪėą╚╦ę▓įSĢ■(hu©¼)šf(shu©Ł)Ż¼ęį╔ŽĄ─┤¾ČÓöĄ(sh©┤)å¢(w©©n)Ņ}į┌ERPųąČ╝┐╔ęįĄ├ĄĮ┤░ĖĪŻø](m©”i)Õe(cu©░)Ż¼Ą½╩ŪĻP(gu©Īn)µIĄ─å¢(w©©n)Ņ}╩ŪŻ║øQ▓▀š▀Å─▀@éĆ(g©©)ł¾(b©żo)▒ĒöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)«ö(d©Īng)ųąĄ├ĄĮ╩▓├┤śėĄ─ą┼ŽóŻ¼─▄ų▒Įėų¦│ųøQ▓▀ąĶꬥ─Ęų╬÷ą┼Žóåß?ąĶę¬ČÓŠ├▓┼─▄Ą├ĄĮ▀@ą®┤░Ė?

ĪĪĪĪ╬ęéāüĒ(l©ói)═©▀^(gu©░)Ū░├µ░Ė└²┐╔ęį┐┤│÷Ż¼å╬╝āĄž└¹ė├ł¾(b©żo)▒Ē╣▄└ĒŽĄĮy(t©»ng)╗“š▀ł¾(b©żo)▒Ē╣▄└ĒŲ„Ż¼║▄ļyĄ├ĄĮ?j©®ng)Q▓▀š▀šµš²ąĶꬥ─ā╚(n©©i)╚▌ĪŻ╚¶ę¬Ė─ūā╦∙ų^Ą─ųąć°(gu©«)╩Įł¾(b©żo)▒Ēå¢(w©©n)Ņ}Ż¼┤“įņŲ¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)øQ▓▀¾wŽĄĪóśŗ(g©░u)Į©╔╠äš(w©┤)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)ä▌(sh©¼)į┌▒žąąĪŻ

ĪĪĪĪ╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)ęÄ(gu©®)äØŪ░ąĶꬥ─£╩(zh©│n)éõ

ĪĪĪĪ═©│Żį┌▀M(j©¼n)ąą╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ą┼ŽóŽĄĮy(t©»ng)ĒŚ(xi©żng)─┐ų«Ū░Ż¼┐╔ęįŽ╚Å─├„┤_Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷Ą─įĖŠ░║═─┐Ą─╚ļ╩ųŻ¼┤_Č©Ęų╬÷ĘĮĘ©║═╣żŠ▀ĪóįO(sh©©)ėŗ(j©¼)Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷┐“╝▄ĪóįO(sh©©)ėŗ(j©¼)ųĖś╦(bi©Īo)║═ł¾(b©żo)▒ĒĪóITīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)║═│ų└m(x©┤)Ė─▀M(j©¼n)ÖC(j©®)ųŲĮ©┴óĄ╚ÄūéĆ(g©©)▓Į¾EŻ¼╝┤Ž╚ėąĮø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷¾wŽĄį┘ėą╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌ę╗▓ĮŻ║ąĶę¬├„┤_─┐ś╦(bi©Īo)Ż¼╝┤╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)Į©įO(sh©©)Ą──┐ś╦(bi©Īo)Ż¼▓ó▀M(j©¼n)ąąŪÕ╬·├Ķ╩÷║═ĘųĮŌĪŻ─┐ś╦(bi©Īo)┐╔ęį╩ŪŻ║ęįERPŽĄĮy(t©»ng)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)×ķ╗∙ĄA(ch©│)Ż¼ī”(du©¼)╣½╦Š╔·«a(ch©Żn)ĪóĮø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)╗Ņäė(d©░ng)▀M(j©¼n)ąą╚½ĘĮ╬╗ĪóČÓęĢĮŪĄ─ŠC║ŽĘų╬÷;×ķ╣½╦ŠĮø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)øQ▓▀╠ß╣®▒žę¬Ą─ą┼Žóų¦ō╬Ż¼╚ńłD1╦∙╩Š,ĪŻ

łD1 ŽĄĮy(t©»ng)Į©įO(sh©©)─┐ś╦(bi©Īo)║═ė├æ¶

ĪĪĪĪĄ┌Č■▓ĮŻ║ąĶę¬├„┤_Š▀¾wĄ─śI(y©©)äš(w©┤)ąĶŪ¾ĪŻĖ∙ō■(j©┤)īŹ(sh©¬)ļHŪķør┐╔ęį╝Ü(x©¼)ĘųĄĮ▓╗═¼Ą─ė├æ¶Ż¼└²╚ńŻ║╣½╦ŠŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)Īó▓┐ķT(m©”n)ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)ĪóŽÓĻP(gu©Īn)śI(y©©)äš(w©┤)╣▄└Ē╚╦åTĪŻ

ĪĪĪĪČ°▓╗═¼ė├æ¶Ż¼ī”(du©¼)ė┌śI(y©©)äš(w©┤)║═öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)┐ŽČ©Ģ■(hu©¼)ėą▓╗═¼Ą─ĻP(gu©Īn)ūó³c(di©Żn)Ż¼ėą▓╗═¼Ą─ę¬Ū¾┼cąĶŪ¾ĪŻ┐╔ęįį┌├„┤_śI(y©©)äš(w©┤)ąĶŪ¾Ą─═¼Ģr(sh©¬)Ż¼į┌Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼śŗ(g©░u)Į©═Ļš¹Ą─æ¬(y©®ng)ė├─Ż╩Į┼cł÷(ch©Żng)Š░ĪŻ└²╚ńŻ║śŗ(g©░u)Į©ŽÓæ¬(y©®ng)Ą─ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)┐┤░Õ(╣▄└Ē±{±é┼ō)ĪóśI(y©©)äš(w©┤)ųĖś╦(bi©Īo)Ęų╬÷─Żą═║═╚š│ŻśI(y©©)äš(w©┤)ł¾(b©żo)▒ĒŻ¼┼c▓╗═¼ė├æ¶▀M(j©¼n)ąąī”(du©¼)æ¬(y©®ng)ĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌╚²▓ĮŻ║į┌ī”(du©¼)ŽĄĮy(t©»ng)Ą─Į©įO(sh©©)─┐ś╦(bi©Īo)Īó╩╣ė├ė├æ¶║═ąĶŪ¾├„┤_║¾Ż¼┐╔ęįī”(du©¼)ąĶŪ¾/ĻP(gu©Īn)ūó³c(di©Żn)▀M(j©¼n)ąąįö╝Ü(x©¼)Ęų╬÷ĪŻ╝┤═©▀^(gu©░)Įø(j©®ng)ĀI(y©¬ng)Ęų╬÷Ą─╦╝┬Ęį┌ŽĄĮy(t©»ng)Ą─Į©įO(sh©©)─┐ś╦(bi©Īo)——øQ▓▀Ęų╬÷║═ŽĄĮy(t©»ng)Ą─īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╬’(ęčīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)Ą─Įy(t©»ng)ėŗ(j©¼)ł¾(b©żo)▒Ēęį╝░╬┤īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)Ą─┐┤░ÕĪóųĖś╦(bi©Īo)¾wŽĄ)ų«ķgĮ©┴óŲ╗ź═©╣▄Ą└ĪŻ

ĪĪĪĪÅ─Ų¾śI(y©©)▀\(y©┤n)ĀI(y©¬ng)Ą─ą¦┬╩║═ą¦ęµ│÷░l(f©Ī)Ż¼ī”(du©¼)╗∙ė┌Ų¾śI(y©©)║╦ą──▄┴”║═ĀI(y©¬ng)▀\(y©┤n)┴„│╠Ą─ĻP(gu©Īn)ŽĄ▀M(j©¼n)ąą╩ß└Ē║═▓ĮŌŻ¼ą╬│╔ę╗š¹╠ū╚½├µ╝Ü(x©¼)ų┬Ą─ųĖś╦(bi©Īo)¾wŽĄĪŻČ°į┌┴„│╠╩ß└ĒĄ─▀^(gu©░)│╠ųąę▓┐╔Ęųäe░čųĖś╦(bi©Īo)┬õīŹ(sh©¬)ĄĮŽÓæ¬(y©®ng)Ą─ž¤(z©”)╚╬▓┐ķT(m©”n)ĪŻ

ĪĪĪĪŲ¾śI(y©©)╣▄└ĒĄ─ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ŲõīŹ(sh©¬)Š═╩ŪųĖś╦(bi©Īo)¾wŽĄĄ─Į©┴óŻ¼Å─¾wŽĄĄ─Į©┴óĄĮīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)Ż¼Ģ■(hu©¼)ėąę╗Č╬┬■ķL(zh©Żng)Č°ŲDą┴Ą─▀^(gu©░)│╠ĪŻųĖś╦(bi©Īo)├„╝Ü(x©¼)═©│ŻĢ■(hu©¼)Å─▓╗═¼Ą─Ęų╬÷ŠSČ╚Īó═©▀^(gu©░)Ęų╬÷╠Ä└Ē║¾Ą├ĄĮ▓╗═¼Ą─ĮY(ji©”)╣¹Ż¼ę¬īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ųĖś╦(bi©Īo)Ż¼▒žČ©ąĶę¬┬õīŹ(sh©¬)ųĖś╦(bi©Īo)Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)üĒ(l©ói)į┤Ż¼Č°▀@ą®öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ż¼═©│Żę▓Š═╩Ū╬ęéāERP╗“š▀Ųõ╦¹üĒ(l©ói)į┤Ą─╗∙ĄA(ch©│)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌╦─▓ĮŻ║į┌š¹éĆ(g©©)╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)Į©įO(sh©©)▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼ĘŪ│Ż╗∙ĄA(ch©│)Ą½ģsėųĘŪ│ŻĻP(gu©Īn)µIĄ─╣żū„į┌ė┌öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ą─╩š╝»║═╣▄└ĒĪŻ╚ń║╬░čŲ¾śI(y©©)┤¶£■Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)▒P(p©ón)╗ŅŻ¼ęį▀_(d©ó)ĄĮ╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Įy(t©»ng)ėŗ(j©¼)Ęų╬÷Ą─ę¬Ū¾Ż¼ę▓╩Ūį┌š¹éĆ(g©©)ŽĄĮy(t©»ng)Į©įO(sh©©)▀^(gu©░)│╠ųąĘŪ│Żėą╠¶æ(zh©żn)Ą─╩┬ŪķĪŻ

ĪĪĪĪ

ĪĪĪĪ╬ęéāų¬Ą└Ż¼į┌Ų¾śI(y©©)«ö(d©Īng)ųąŻ¼Įø(j©®ng)│ŻĢ■(hu©¼)ė╔ė┌─│ą®╠ž╩Ōå¢(w©©n)Ņ}Ż¼ā╚(n©©i)▓┐Ė„éĆ(g©©)▓┐ķT(m©”n)Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)┐╔─▄┤µį┌├¼Č▄Ż¼╠žäe╩Ūį┌╝»łF(tu©ón)ą═Ų¾śI(y©©)ųąŻ¼ė╔ė┌╣▄└ĒĘų╔óŻ¼║╦╦ŃĘĮ╩Į▓╗ę╗ų┬Ż¼ŽĄĮy(t©»ng)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)üĒ(l©ói)į┤▓╗ę╗ų┬Ż¼įņ│╔Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)¤o(w©▓)Ę©▀M(j©¼n)ąąģR┐éĪóĮy(t©»ng)ėŗ(j©¼)ĪóĘų╬÷ĪŻ═©▀^(gu©░)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)╗»Ż¼Į©┴óŲ¾śI(y©©)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ūųĄõŻ¼Įy(t©»ng)ę╗Č©┴xöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)║¼┴xŻ¼═¼Ģr(sh©¬)ī”(du©¼)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)┘|(zh©¼)┴┐ŽÓī”(du©¼)▌^▓ŅĄ─ŽĄĮy(t©»ng)║═öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Äņ(k©┤)▀M(j©¼n)ąąöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ŪÕŽ┤▐D(zhu©Żn)ōQŻ¼ęį╠ßĖ▀š¹¾wöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ą─æ¬(y©®ng)ė├╣”ą¦ĪŻī”(du©¼)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)üĒ(l©ói)į┤▀M(j©¼n)ąąę╗Č©│╠Č╚Ą─ęÄ(gu©®)ĘČŻ¼┐╔ęį▒ŻūCöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)į┤Ą─╬©ę╗ąįŻ¼ę▓┐╔ĮĄĄ═š¹¾wĄ─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌╬Õ▓ĮŻ║Į©┴óśI(y©©)äš(w©┤)ųĖś╦(bi©Īo)ĄĮ╚š│Ż╣▄└Ēł¾(b©żo)▒ĒĄ─ĻP(gu©Īn)┬ō(li©ón)ĪŻ═©│ŻŻ¼Ų¾śI(y©©)į┌ą┼Žó╗»Į©įO(sh©©)▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼Ģ■(hu©¼)ßśī”(du©¼)▓╗═¼śI(y©©)äš(w©┤)Īó▓╗═¼▓┐ķT(m©”n)Ė„ūį═Ųąąą┼ŽóŽĄĮy(t©»ng)Ż║╣½╦Š╝ē(j©¬)Īó▓┐ķT(m©”n)╝ē(j©¬)Ż¼╣▄└ĒąįĪóśI(y©©)äš(w©┤)ąįĪŻĄ½Č╝╗“ČÓ╗“╔┘Ģ■(hu©¼)┤µį┌ą┼Žó╣┬ŹuŻ¼įņ│╔öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)š¹║ŽĄ─ļyČ╚ĪŻī”(du©¼)ė┌ųĖś╦(bi©Īo)¾wŽĄĄ─Į©įO(sh©©)Ż¼ł¾(b©żo)▒Ēų«ķgĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─Į©įO(sh©©)Ż¼ęį╝░ł¾(b©żo)▒ĒĄ─╩ß└Ē║═š{(di©żo)š¹Č╝Ģ■(hu©¼)įņ│╔ūĶĄKĪŻ

ĪĪĪĪį┌śŗ(g©░u)Į©┴╦═Ļš¹Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ą┼Žóµ£Śl║¾Ż¼ī”(du©¼)ė┌ø](m©”i)ėąšęĄĮł¾(b©żo)▒Ēų¦ō╬Ą─ųĖś╦(bi©Īo)Ż¼æ¬(y©®ng)įōąĶę¬┐╝æ]╩ŪʱĮ©┴óą┬Ą─ł¾(b©żo)▒ĒŻ¼╚ń║╬┬õīŹ(sh©¬)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)üĒ(l©ói)į┤Ż¼öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)õø╚ļ║═ŠSūo(h©┤)Ą─ž¤(z©”)╚╬╚ń║╬Ęų▓╝?Ę┤ų«Ż¼ī”(du©¼)ė┌║═╚╬║╬ųĖś╦(bi©Īo)Č╝¤o(w©▓)ĻP(gu©Īn)Ą─ł¾(b©żo)▒ĒŻ¼Ųõār(ji©ż)ųĄ║═┤µį┌Ą─▒žę¬ąįę▓ąĶę¬═ŲŪ├ĪŻ

ĪĪĪĪĄ┌┴∙▓Į:į┌Į©┴ó┴╦ųĖś╦(bi©Īo)¾wŽĄ║═ł¾(b©żo)▒Ē¾wŽĄ║¾Ż¼╚ń║╬š╣╩ŠĖ³─▄šf(shu©Ł)├„å¢(w©©n)Ņ}?┴Ēę╗ĘĮ├µŻ¼╚ń║╬š╣╩ŠųĖś╦(bi©Īo)Ą─üĒ(l©ói)į┤öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)║═ųĖś╦(bi©Īo)Ą─ĖĪäė(d©░ng)ęį╝░Üv╩ĘöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ą─ī”(du©¼)▒╚ĻP(gu©Īn)ŽĄ?

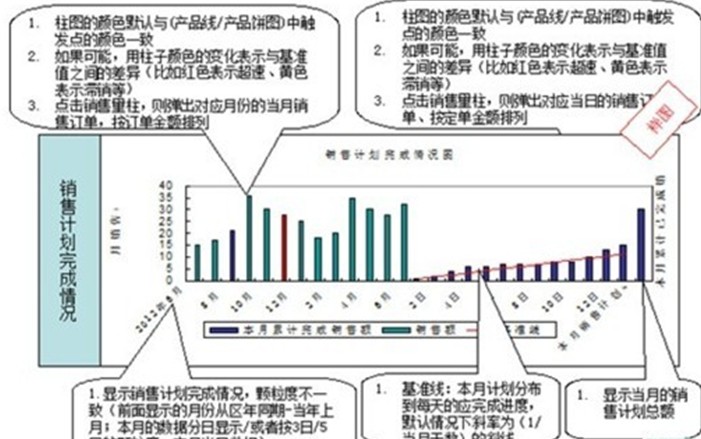

ĪĪĪĪ═∙═∙ė├æ¶ūŅĻP(gu©Īn)ūóĄ─╩ŪųĖś╦(bi©Īo)æ¬(y©®ng)įō╚ń║╬į┌ŽĄĮy(t©»ng)ĄŪĻæ║¾Ą─╩ūĒō(y©©)├µ╔Ž▀M(j©¼n)ąąš╣╩ŠĪŻųĖś╦(bi©Īo)ų╗╩Ūę╗éĆ(g©©)¼F(xi©żn)ĀŅĘ┤üŻ¼▒Š╔Ē▓ó▓╗─▄░³║¼╠½ČÓĄ─ą┼ŽóŻ¼╗∙ė┌ųĖś╦(bi©Īo)▀M(j©¼n)ąąĄ─▀M(j©¼n)ę╗▓ĮĘųĮŌ▓┼─▄½@╚ĪĖ³┤¾ār(ji©ż)ųĄĪŻį┌ųĖś╦(bi©Īo)╔Ž▀M(j©¼n)ąąöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ęų╬÷▒╚ī”(du©¼)Ż¼▓┼╩Ū╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ĻP(gu©Īn)µI╦∙į┌ĪŻę╗╩Ūī”(du©¼)ė┌ųĖś╦(bi©Īo)Ż¼æ¬(y©®ng)įōėąČÓĘNš╣╩ŠĘĮ╩ĮŻ¼▒╚╚ńĖ„ĘNĮy(t©»ng)ėŗ(j©¼)łDą╬Īó║å(ji©Żn)å╬ų▒ĮėĄ─öĄ(sh©┤)ūųĪóöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ūā╗»┌ģä▌(sh©¼)Ą╚;Č■╩Ūī”(du©¼)ė┌ųĖś╦(bi©Īo)╗“öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ż¼æ¬(y©®ng)įō╠ß╣®▒ŃĮ▌Ą─ČÓŠSČ╚Ęų╬÷Ż¼▒╚╚ńĮy(t©»ng)ėŗ(j©¼)ģ^(q©▒)ķgĪó═¼▒╚Łh(hu©ón)▒╚Ą╚ī”(du©¼)▒╚Ęų╬÷Ż¼ęŖ(ji©żn)łD2ĪŻ

łD2 õN╩█ėŗ(j©¼)äØ═Ļ│╔ŪķørśėłD

ĪĪĪĪ╚ń║╬ęÄ(gu©®)▒▄ā╚(n©©i)▓┐ę“╦žŻ¼ĮĄĄ═ŽĄĮy(t©»ng)Į©įO(sh©©)’L(f©źng)ļU(xi©Żn)

ĪĪĪĪ1.Ū░Ų┌£╩(zh©│n)éõ╣żū„ę¬│õĘų

ĪĪĪĪ(1)│õĘų┴╦ĮŌė├æ¶╦∙ąĶĪŻ

ĪĪĪĪ╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ė├æ¶═©│Ż┐╔ęįĘų×ķ├„’@Ą─ÄūéĆ(g©©)┤¾ŅÉŻ║æ(zh©żn)┬įąįĪóæ(zh©żn)ąg(sh©┤)ąį║═▓┘ū„ąįĪŻæ(zh©żn)┬įąįė├æ¶║▄╔┘ū÷øQ▓▀Ż¼Ą½╩Ū├┐ę╗éĆ(g©©)øQ▓▀Č╝Ģ■(hu©¼)Š▀ėąę╗éĆ(g©©)╔Ņ▀h(yu©Żn)Ą─ė░ĒæĪŻæ(zh©żn)ąg(sh©┤)ąįė├æ¶ät├┐éĆ(g©©)ąŪŲ┌ū÷│÷įSČÓøQ▓▀Ż¼Č°ŪęĢ■(hu©¼)═¼Ģr(sh©¬)╩╣ė├ģR┐é║═įö╝Ü(x©¼)Ą─ą┼ŽóŻ¼║▄┐╔─▄ąĶę¬├┐╠ņī”(du©¼)ą┼Žó▀M(j©¼n)ąąĖ³ą┬ĪŻ▓┘ū„ąįė├æ¶ät╩Ūę╗ŠĆĄ─åT╣żŻ¼╦¹éāąĶę¬ĮĶų·ė┌į┌╦¹éāūį╝║Ą─æ¬(y©®ng)ė├│╠ą“ųąĄ─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)üĒ(l©ói)ł╠(zh©¬)ąą┤¾┴┐Ą─╩┬äš(w©┤)ĪŻ

ĪĪĪĪ┴╦ĮŌšl(shu©¬)īó╩╣ė├╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)Ż¼ęį╝░╦¹éā│÷ė┌╩▓├┤─┐Ą─üĒ(l©ói)╩╣ė├╔╠śI(y©©)ųŪ─▄Ż¼╦¹éāąĶꬥ─ą┼ŽóĘNŅÉ║═╩╣ė├Ą─Ņl┬╩Ż¼Ģ■(hu©¼)ėąų·ė┌ųĖī¦(d©Żo)╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)Ą─ęÄ(gu©®)äØĪŻ

ĪĪĪĪ(2)║Ž└Ē┐╝æ]╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ĮM│╔▓┐ĘųĪŻ

ĪĪĪĪė░Ēæ╔╠śI(y©©)ųŪ─▄Ą─ę“╦žėą║▄ČÓŻ¼į¬öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ĪóöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)š¹║ŽĪóöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)┘|(zh©¼)┴┐Īóų„öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)╣▄└ĒĪóöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Į©─ŻĘų╬÷Īó╝»ųą╩ĮČ╚┴┐╣▄└ĒĪóš╣¼F(xi©żn)ą╬╩ĮĪóķT(m©”n)æ¶ĪŻļm╚╗╔Ž╩÷▀@ą®ę“╦ž┐╔─▄▒Š╔Ē▓╗╩Ū╔╠śI(y©©)ųŪ─▄æ(zh©żn)┬įĄ─ę╗▓┐ĘųŻ¼Ą½╦¹éāī”(du©¼)ė┌ŽĄĮy(t©»ng)š¹¾wĄ─śŗ(g©░u)Į©┤_īŹ(sh©¬)ų┴ĻP(gu©Īn)ųžę¬Ż¼╦³éā┐╔ęįė░ĒæŲ¾śI(y©©)╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)īŹ(sh©¬)╩®Ą─│╔╣”ĪŻ

ĪĪĪĪ2.▓╗ę¬┼cŲ¾śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)═·╝ŠŽÓø_═╗

ĪĪĪĪ▒ŖČÓŲ¾śI(y©©)Ą─╔·«a(ch©Żn)╗Ņäė(d©░ng)┤µį┌├„’@Ą─ų▄Ų┌ąįŻ¼ī”(du©¼)ė┌ų▄Ų┌ąį▒╚▌^ÅŖ(qi©óng)Ą─Ų¾śI(y©©)Ż¼į┌ū÷╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)ęÄ(gu©®)äØĢr(sh©¬)Ż¼ąĶę¬╠žäeūóęŌ▒▄ķ_(k©Īi)▀@éĆ(g©©)Ė▀ĘÕŲ┌Ż¼▀@ų„ę¬╩Ūę“?y©żn)ķį┌Ē?xi©żng)─┐īŹ(sh©¬)╩®▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼Ģ■(hu©¼)Įoė├æ¶į÷╝ė║▄ČÓĄ─╣żū„┴┐ĪŻ╚ń╗∙ĄA(ch©│)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ą─š¹└ĒĪóŽĄĮy(t©»ng)╩╣ė├Ą─┼Óė¢(x©┤n)Ą╚ĪŻ╚ń╣¹Ų¾śI(y©©)╠Äė┌╔·«a(ch©Żn)Ą─═·╝ŠŻ¼åT╣ż║▐▓╗Ą├ČÓę╗ļp╩ųĄ─ŪķørŽ┬Ż¼ÅŖ(qi©óng)ąąīŹ(sh©¬)╩®ą┼ŽóŽĄĮy(t©»ng)Ż¼╗∙▒Šī┘ė┌╗╔Ž╝ėė═Ż¼║▄╚▌ęūįņ│╔├”ųą│÷üyŻ¼ŽĄĮy(t©»ng)Ą─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)▒╚▌^Ė▀ĪŻ

ĪĪĪĪ3.ĒŚ(xi©żng)─┐▒M┴┐▓╗ę¬┐ń─Ļ

ĪĪĪĪį┌ū÷ĒŚ(xi©żng)─┐ęÄ(gu©®)äØĢr(sh©¬)Ż¼▀ĆąĶę¬ūóęŌ┐ń─ĻČ╚Ą─å¢(w©©n)Ņ}ĪŻ┐ń─ĻČ╚īŹ(sh©¬)╩®ą┼ŽóŽĄĮy(t©»ng)ī”(du©¼)Ų¾śI(y©©)üĒ(l©ói)šf(shu©Ł)╩Ūę╗éĆ(g©©)┤¾╝╔ĪŻ╝┤╩╣į┌─ĻĄūĒŚ(xi©żng)─┐╔ŽŠĆų«║¾Ż¼ūŅ║├─▄ūīė├æ¶ėąę╗éĆ(g©©)īW(xu©”)┴Ģ(x©¬)Ą─▀^(gu©░)│╠Ż¼╠žäeąĶę¬ę╗éĆ(g©©)▀B└m(x©┤)ąįĄ─▀^(gu©░)│╠ĪŻ▀@Š═║├Ž±╬ęéā?c©©)┌īW(xu©”)┴Ģ(x©¬)Ģr(sh©¬)Ż¼šn║¾ę¬ėąę╗éĆ(g©©)Å═(f©┤)┴Ģ(x©¬)Ą─▀^(gu©░)│╠ę╗śėĪŻ╚ń╣¹ų╗╩Ūį┌šn╠├╔ŽīW(xu©”)┴Ģ(x©¬)Ż¼šn║¾ø](m©”i)ėąÅ═(f©┤)┴Ģ(x©¬)Ż¼─Ū├┤Š═║▄╚▌ęū═³ėøĪŻį┌╚š│Ż╣żū„ųąŻ¼╬ęéāĮø(j©®ng)│Ż║÷ęĢ▀@éĆ(g©©)╗∙▒ŠęÄ(gu©®)┬╔Ż¼į┌─ĻĄū╗“š▀┐ń─ĻČ╚īŹ(sh©¬)╩®╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ĒŚ(xi©żng)─┐ī”(du©¼)Ų¾śI(y©©)Ģ■(hu©¼)įņ│╔ę╗ą®▓╗┐╔┐žĄ─’L(f©źng)ļU(xi©Żn)ĪŻ

ĪĪĪĪ4.ŽĄĮy(t©»ng)śŗ(g©░u)Į©═Ļ│╔║¾Ą─│ų└m(x©┤)Ė─▀M(j©¼n)

ĪĪĪĪį┌ū÷╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ĒŚ(xi©żng)─┐ęÄ(gu©®)äØĢr(sh©¬)Ż¼║▄ČÓŲ¾śI(y©©)āHāHīóęÄ(gu©®)äØū÷ĄĮĒŚ(xi©żng)─┐╔ŽŠĆŻ¼Č°ø](m©”i)ėą░³║¼ĒŚ(xi©żng)─┐Ą─│ų└m(x©┤)Ė─╔ŲļAČ╬ĪŻ║▄ČÓ░Ė└²▒Ē├„Ż¼ŽĄĮy(t©»ng)╔ŽŠĆą¦╣¹║├āHāH╩ŪĒŚ(xi©żng)─┐│╔╣”Ą─Ą┌ę╗▓ĮŻ¼Č°Ą╚ĄĮŽĄĮy(t©»ng)╔ŽŠĆę╗Č╬Ģr(sh©¬)ķgų«║¾Ż¼ŽĄĮy(t©»ng)Ą─ą¦╣¹┐╔─▄Š═Ģ■(hu©¼)ķ_(k©Īi)╩╝ū▀Ž┬Ų┬┬ĘĪŻ▀@ų„ꬊ═╩Ūę“?y©żn)ķø](m©”i)ėąū÷║├ŽĄĮy(t©»ng)║¾└m(x©┤)Ą─ęÄ(gu©®)äØ╦∙ī¦(d©Żo)ų┬Ą─ĪŻŠ▀¾wĄžšf(shu©Ł)Ż¼į┌ŽĄĮy(t©»ng)Ą─║¾└m(x©┤)ęÄ(gu©®)äØųąę¬¾w¼F(xi©żn)Ž┬├µ▀@ą®ā╚(n©©i)╚▌Ż║

ĪĪĪĪ(1)╚ń║╬┤_▒ŻŪ░Č╬Ģr(sh©¬)ķgĄ─╣żū„│╔╣¹į┌║¾└m(x©┤)╣żū„ųą└^└m(x©┤)▒Ż│ųŽ┬╚źĪŻ╚ńŪ░├µųŲČ©Ą─╣żū„┴„│╠ĪóöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)Ė³ą┬ÖC(j©®)ųŲĪóöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)£╩(zh©│n)┤_ąį┤ļ╩®Ą╚į┌║¾└m(x©┤)Ą─ā╚(n©©i)╚▌ųąę¬Ą├ĄĮÅžĄūĄžł╠(zh©¬)ąąĪŻį┌ŽĄĮy(t©»ng)Ą─║¾└m(x©┤)ęÄ(gu©®)äØųąŻ¼ę¬ėą┤ļ╩®─▄ē“┤_▒ŻŅA(y©┤)Ž╚Ą─š■▓▀─▄ē“▒╗ę╗╚ń╝╚═∙Ąžł╠(zh©¬)ąąŽ┬╚źĪŻ

ĪĪĪĪ(2)į┌ū÷ŽĄĮy(t©»ng)ęÄ(gu©®)äØĢr(sh©¬)Ż¼ī”(du©¼)┤╦ę▓æ¬(y©®ng)įōįO(sh©©)Žļę╗Č©Ą─┤ļ╩®Ż¼╚ń╝ėÅŖ(qi©óng)ī”(du©¼)ą┬åT╣żĄ─┼Óė¢(x©┤n)Ż¼▓╔╚Ī╔ŽŹÅūCĄ╚Ż¼üĒ(l©ói)┤_▒ŻĮĄĄ═╔╠śI(y©©)ųŪ─▄ŽĄĮy(t©»ng)ĻP(gu©Īn)µIė├æ¶Ą─┴„╩¦Ż¼╗“š▀ą┬└ŽåT╣ż╠µōQ▀^(gu©░)│╠ųąĢ■(hu©¼)ī”(du©¼)ŽĄĮy(t©»ng)ĦüĒ(l©ói)Ą─žō(f©┤)├µė░ĒæĪŻ

ĪĪĪĪ┐éų«Ż¼ŽĄĮy(t©»ng)╔ŽŠĆ║¾Ą─ęÄ(gu©®)äØĘŪ│Żųžę¬ĪŻ║▄ČÓŲ¾śI(y©©)š²╩Ūę“?y©żn)ķ╚▒Ę”▀@ĘĮ├µĄ─šJ(r©©n)ūR(sh©¬)Ż¼▓┼ī¦(d©Żo)ų┬ŽĄĮy(t©»ng)į┌Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐æ¬(y©®ng)ė├Ą─▀^(gu©░)│╠ųą▀_(d©ó)▓╗ĄĮŅA(y©┤)Ų┌Ą─ą¦╣¹ĪŻ

▐D(zhu©Żn)▌dšł(q©½ng)ūó├„│÷╠ÄŻ║═ž▓ĮERP┘YėŹŠW(w©Żng)http://m.hanmeixuan.com/

▒Š╬─ś╦(bi©Īo)Ņ}Ż║ū÷║├╔╠śI(y©©)ųŪ─▄Ż©BI┼cERPŻ®ŽĄĮy(t©»ng)ęÄ(gu©®)äØ

▒Š╬─ŠW(w©Żng)ųĘŻ║http://m.hanmeixuan.com/html/consultation/1082009637.html