0 引言

隨著發動機行業的快速發展,人們對排放性、經濟性、動力性要求不斷提高,為了更好地保證發動機工作于正常溫度下,一種新型的冷卻方式一一缸蓋集成排氣歧管式的冷卻水套應運而生。集成排氣歧管冷卻水套有效地降低了在滿負荷及接近滿負荷區域中的油耗,也減小了在歐洲運行循環試驗中的C02排放量,同時也改善了發動機的熱循環以及汽車客艙的預熱。但是由于缸蓋集成排氣歧管后,復雜性加大且排氣歧管處水套若設計不完善會造成缸蓋熱負荷急劇加大。近年來,隨著計算流體動力學(CFD)軟件的發展,越來越多地用模擬計算方法。

同時,2006年,郭立新等科研人員采用直接熱流耦合的計算方法計算了某汽油機汽缸蓋和機體的溫度場,測點計算值和實際值的最大誤差約為7.64%,反映該方法具有足夠的精度。

本文運用STAR-CCM+軟件對整個水套進行了流場分析,獲得了速度場、壓力場及換熱系數的分布,可對冷卻效果進行評價,為發動機冷卻水套的設計提供參考。

1 計算模型及計算方法

1.1 建模及網格劃分

基于排氣歧管水套處的冷卻水的來源不同,可以建立以下幾種模型,以討論不同的冷卻液流動形式對缸蓋缸體主水套帶來的影響。

以上三個方案為帶有排氣歧管水套的整體水套,為簡化計算,略去了機油冷卻器等。整個冷卻水套模型包括水泵(為簡化計算,對水泵部分只保留部分渦形空腔)、缸體水套、缸蓋水套、排氣歧管水套、缸墊水孔。該模型包括一個進口(水泵進口)和兩個出口(缸蓋水套出水口及缸體水套出水口)。下面分別對每個模型的冷卻液具體流動情況進行說明:

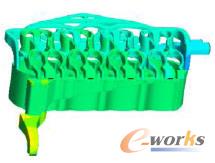

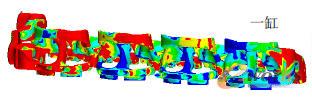

方案一:冷卻液由水泵入口處進入,整個冷卻水路分為三個部分:一部分由布水道處的上水孔進入缸蓋進氣側,之后流到排氣側由出水口流出;一部分進入缸體水套冷卻;另一部分進入缸體之后由缸體的上水孔流入排氣歧管水套,冷卻排氣歧管之后與來自缸體的冷卻液匯合,最后由同一出口流出(見圖1)。

圖1 水套模型(方案一)

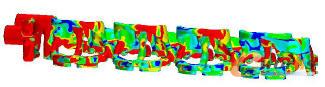

方案二:冷卻液由水泵入口處進入,一部分進入缸體進行冷卻之后由獨立的缸體出水口流出;一部分由缸體布水道上的上水孔進入缸蓋進氣側之后流入缸蓋排氣側,從缸蓋頂側至下流過兩排氣道之間的鼻梁區后流到底層排氣歧管水套;另一部分由缸體的上水孔流入頂層排氣歧管進行冷卻,之后與底層的排氣歧管冷卻液一起由出口處流出(見圖2)。

圖2 水套模型(方案二)

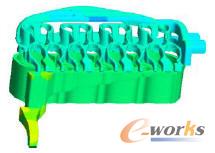

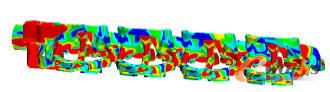

方案三:冷卻液分為兩部分:一部分由布水道進入缸體,冷卻缸體后由缸體出水口流出;另一部分由布水道處的上水孔進入缸蓋進氣側之后流入缸蓋排氣側,至上而下流過兩排氣道之間的鼻梁區后,流入排氣歧管進行冷卻之后由缸蓋出水口流出(見圖3)。

圖3 冷卻水套幾何模型(方案三)

1.2 數學模型及邊界條件

1.2.1 數學模型

流體運動是最復雜的物理行為之一,與結構設計領域中應力分析等問題相比,其建模與數值模擬要復雜的多。但是,對于任何復雜的湍流流動,N-S方程都是適用的。冷卻水套中冷卻液的流動,其實質就是流體流動與換熱問題。

同時冷卻水套內的流體流動為湍流流動,需要附加湍流方程。湍流模型的選取要視具體情況而定,本模型中選取標準k-ε湍流模型。

1.2.2 邊界條件及參數設置

本次計算加載的邊界條件如下:

a.水泵渦形腔進口邊界條件采用流量邊界條件,取發動機最大負荷下的水泵流量190L/min,進口冷卻液溫度設定為90℃。

b.出口采用壓力邊界條件,取壓力值1.5bar

c.整個模型采用分離流體溫度條件,缸體壁面溫度設定為100℃,缸蓋壁面溫度設定為120℃。

2 結果分析

2.1 總壓降

由于冷卻水套中各部位壓力的絕對值與出口處壓力值及參考壓力的設定有關,且主要關注的是整個水套中的總壓降,為避免誤解,這里略去各部位壓力的數據值。由于進出口壓差可以反映出冷卻液在水套中的總流動損失,壓差應越小越好,一般計算總壓損失,不同的發動機水套可以接受的范圍是不同的。同時要求冷卻液在進、出口處不得有急劇的壓力降,水流沿程的壓力變化應緩和。本文通過統計進出口的總壓降來查看三個水套的壓力場是否合格,經過計算統計,方案一進出口壓損為1.32bar,方案二進出口壓損為0.88bar,方案三進出口壓損為0.77bar。相對于水泵的揚程,三個方案的壓力損失均在可以接受的范圍內(在可以接受的范圍內時,整個水套的壓力損失越小越好)。

圖中顏色變化比較大的地方即是壓力損失較大區域,由圖4-6可以看出,三個方案中缸體水套的上水孔均出現較大的壓力損失,此處作為缸體水套中冷卻水的出口,壓損的產生是不可以避免的,同時也說明可以通過調整此處水孔的大小來調節缸體水套的流量。同時注意到,方案一(圖4)由于排氣歧管中冷卻液通過上水孔全部來自于缸體水套,整個壓力損失比較大。

圖4 壓力場分布(方案一)

圖5 壓力場分布(方案二)

圖6 壓力場分布(方案三)

2.2 速度結果分析

2.2.1 缸蓋速度分析

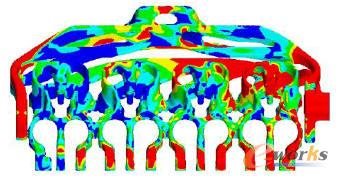

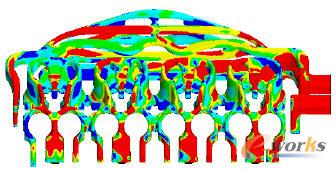

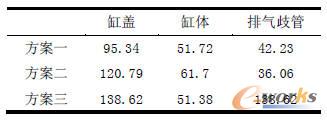

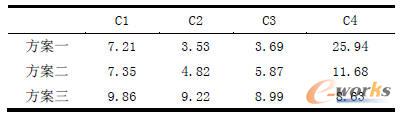

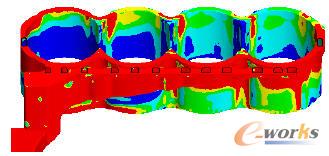

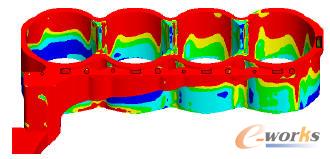

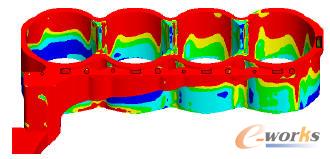

如圖7-9為缸蓋速度場分布,分析上圖,可知方案二和方案三的缸蓋速度分布比較均勻,且流速較方案一明顯提高。究其原因,方案一排氣歧管水套從缸體單獨引水,在總進水量保持不變的條件下,勢必造成缸蓋水套流量減小(見表1),導致總體速度降低。方案三(圖9)由于缸蓋水套中冷卻液自排氣道鼻梁區至上而下流過后,全部流經排氣歧管水套進行冷卻,不但使得缸蓋水套沒有因為與排氣歧管集成而受到不利影響,提高了缸蓋主水套中的冷卻液流速,同時排氣歧管水套因為不用考慮分流量的多少,流過缸蓋后全部流經排氣歧管進行冷卻,也使得其流速大大提高。各方案中各部分的流量分配比例見表1。

圖7 缸蓋速度場分布(方案一)

圖8 缸蓋速度場分布(方案二)

圖9 缸蓋速度場分布(方案三)

表1 各方案流量分配(L/min)

如圖10-12為各方案兩排氣道之間鼻梁區的流速分布,此位置是缸蓋中熱負荷較大的區域,為保證良好的冷卻效果,一般會要求此處區域的流速在2m/s以上。如圖10,方案一一缸鼻梁區流速平均在1m/s左右,而二三缸鼻梁區流速則低于0.5m/s,四缸鼻梁區流速則達到2.5m/s,鼻梁區的冷卻不均勻,也沒有達到冷卻要求。對比圖11和圖12,兩者主要區別在于二三缸鼻梁區的流速上,方案二中二三缸流量較一四缸低,導致此兩缸流速較低,四個缸的鼻梁區流速分不不均勻;而方案三中各缸鼻梁區流量分配均勻(表2),因此流速分布也很均勻(圖12),且均處于2.5m/s左右,可有效降低排氣道處的溫度。

圖10 排氣道間鼻梁區流速分布(方案一)

圖11 排氣道間鼻梁區流速分布(方案二)

圖12 排氣道間鼻梁區流速分布(方案三)

表2 各方案鼻梁區間流量(L/min)

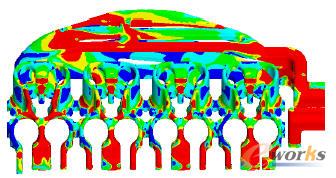

2.2.2 缸體速度分析

缸體相對于缸蓋來說,整體熱負荷并不大,一般會要求缸體火力面處的流速大于0.5m/s,同時要求缸體流速較為均勻,不要有大片的流動死區出現。由圖1-3可知,由于此冷卻水套為分流式水套,缸體與缸蓋水套互不干擾,冷卻液由缸體入口處流入之后,分別流向缸體進氣側和排氣側后由出口流出,因此缸體中的冷卻液流量對流速的分布起著至關重要的作用。由圖13-15及表1可以看到,方案二缸體流量最大,因此整個的流速分布也相對好一些。比較方案一和方案三,兩者缸體流量均為51L/min,但由于方案一中排氣歧管水套中冷卻液完全通過上水孔1流入,使得缸體排氣側受到影響,其中一缸影響最大,四缸由于靠近出口處加快了流動,所受影響稍小一些,缸體水套流速分布極其不均勻,因此不建議完全從缸體取冷卻液來冷卻排氣歧管。對比方案二和方案三,由于方案二缸體流量較大且缸體取水孔取水量7.51L/min(對比方案一,取水量為44.23L/min),缸體水套并沒有產生不利影響;但是從前述分析可知,由于方案二缸蓋流量較少(排氣歧管水套中分流出一部分),整體流速較低,對于重點需要冷卻的部位(噴油器火花塞附近,各缸鼻梁區)均存在著流速較低且分布不均勻現象。綜上述分析,三種方案中建議采用方案三。

圖13 缸體流速分布(方案一)

圖14 缸體流速分布(方案二)

圖15 缸體流速分布(方案三)

3 結論

1)本文利用某流體軟件對三種方案的冷卻水套進行了計算,通過分析各自的壓力場、速度場及換熱系數的分布,可以比較得出各方案的優劣性,在產品研發階段中起著重要作用。

2)缸蓋集成排氣歧管式的冷卻水套由于整個水套分為缸蓋、缸體、排氣歧管三個部分,在水泵所提供的流量不變的前提下,各部分冷卻液流量的分配和排氣歧管水套中冷卻液的來源對整個水套會產生很大的影響,因此在設計時需要反復推敲驗證。

3)通過分析可知:方案一由于排氣歧管水套中冷卻液全部來自缸體水套,對缸體的排氣側造成影響(尤其是一缸取水位置),而且整個水套會分為三部分,為兼顧排氣歧管和缸體中適當的流量,缸蓋流量小于其所需流量,造成缸蓋流速分布較低;方案二排氣歧管水套中冷卻液一部分來自缸體,一部分來自缸蓋,除了需要合理控制來自缸體的冷卻液流量外,對缸蓋水套的均勻性也需要重點把握;相對來說,方案三流過缸蓋鼻梁區的冷卻液全部流到排氣歧管進行冷卻,極大地提高了缸蓋和排氣歧管中的冷卻液流量,冷卻效果較好。

4 誤差分析

缸墊水孔屬于在劃分網格時極易變形的部位,因此在前處理過程中對上水孔網格做了細化處理,較好地保留水孔處的原始形狀,盡可能地減小該部位的解算誤差;冷卻液的密度變化率約為2%,可以忽略將其設為不可壓縮流體所引起的誤差;邊界條件給定缸體缸蓋的溫度(根據經驗給定),會引起一定的誤差,但對于流速分布的討論影響不大。

核心關注:拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理,全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域,是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://m.hanmeixuan.com/

本文標題:基于CFD的某汽油機集成排氣歧管冷卻水套的設計優化

本文網址:http://m.hanmeixuan.com/html/solutions/14019312762.html